物流業界におけるパレット標準化とは?見込める効果や具体的な取り組みを解説

2024/12/20

基礎知識

パレットは荷物の運搬や倉庫内での保管を効率化させる上で、物流業界では欠かせないマテハン機器の一つです。適切に活用できれば、効率的な運搬が可能となるだけでなく、作業負担も大幅に軽減されます。

しかし異なる規格・サイズのパレットだと、その効果を最大限引き出すことはできません。そこで注目されているのが、規格をそろえる「パレットの標準化」です。

本記事では、パレット標準化とそれが求められる背景を解説します。記事後半では、パレット標準化により見込める効果や取り組み事例もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

買取・販売ならキーフェルへ

物流におけるパレットの重要性

物流におけるパレットとは、荷物を載せて運搬や保管をするための荷台のことを指します。フォークリフトやハンドリフト(パレットトラック)などで扱えるように設計されており、一度に大量の荷物を運ぶことが可能です。

パレットにはさまざまな種類があり、主なものには以下が挙げられます。

【素材ごとの分類】

● 木製パレット:木材を材料とするパレット

● プラスチック製パレット:ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)などの合成樹脂を材料とするパレット

● 金属パレット:スチールやアルミニウムを材料とするパレット

● 紙パレット:段ボールなどの紙製の素材から作られるパレット

【形状ごとの分類】

● 平パレット:荷物の運搬や保管に用いられる平らなパレット

● ボックスパレット:側板が三面もしくは四面に取り付けられたパレット

● ポストパレット:支柱があるタイプのパレット

● サイロパレット:粉粒体の運送に特化したパレット

● タンクパレット:液体輸送に用いられるパレット

パレットを活用すれば、効果的な荷役作業や保管、運搬が可能となり、作業負担も大幅に軽減できます。

しかし、国土交通省の資料「パレット標準化の実態調査」によると、現状、輸送におけるパレット化率は70%程度です。一貫したパレット輸送を実現できれば、荷役の手間を減らしたりコストを削減できたりといった効果に期待ができます。

次の章では、パレット標準化の概要や標準化が求められている背景を詳しく見ていきます。

パレット標準化とは? 標準化が求められる背景

パレットの標準化とは、物流パレットの形状やサイズ、運用方法を統一し、それを普及していくことです。効率的な物流業務を実現するためには必要不可欠で、荷役作業や労働負担を軽減させることができます。

標準化が求められる背景には、以下が挙げられます。

● ドライバーの不足と高齢化

● 無駄な積替作業の発生

● パレット回収にかかる負担

それぞれの背景について詳しく見ていきましょう。

ドライバーの不足と高齢化

物流業界は生産年齢人口の減少、厳しい労働条件などにより、ドライバーの不足と高齢化という深刻な課題を抱えています。主な原因は、長時間労働と賃金の低さです。

経済産業省によると、ドライバーの労働時間は全産業平均よりも長く、労働条件が過酷であるため新規採用が進まず、離職も多くなっています。有効求人倍率は2倍と、全職業平均の約2倍で慢性的な人手不足問題を抱えているのが現状です。

この状況にさらに追い打ちをかけるだろうとされているのが、「トラック運送業界の2024年問題」です。トラックドライバーの時間外労働の規制が厳しく定められることにより、輸送力が落ちるだろうとされています。

2024年の時間外労働規制導入後、何も対策を施さなければ輸送力が2024年には14%、2030年には34%不足するとの予想です。

※参考:国土交通省.「『官民物流標準化懇談会 パレット標準化推進分科会』の最終とりまとめを公表」.(参照 2024-10-27)

※参考:経済産業省.「トラック運送業界の2024年問題について」.(参照2024-10-27)

無駄な積替作業の発生

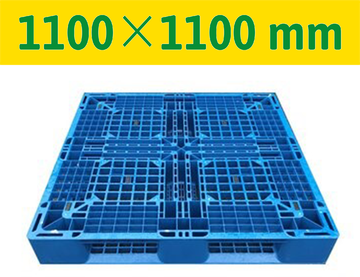

現在、日本ではさまざまな形状・サイズのパレットが使われており、現場レベルで統一されていません。最も標準的とされるイチイチパレット(T11型:1,100×1,100mm)ですら全体の32%程度に留まっています。

現場レベルでさまざまなサイズのパレットが用いられている場合に起きるのが、無駄な積替作業です。荷主や取引先ごとの規格が統一されていないと、入荷・出荷のたびに異なるパレットへの積替作業が発生します。

ただでさえ、物流業界や運送業界は人手不足や長時間労働が問題となっています。そのような状況下で無駄な積替作業が発生すると、作業者には非常に大きな負担となるでしょう。

パレット回収にかかる負担

さまざまなサイズや形状のパレットが現場レベルで普及している場合、回収コストが大幅に増加する可能性があります。パレットが標準化できていない場合、レンタルパレットとして共有することができないためです。

現在、パレットは約5億〜6億枚普及していますが、そのうちレンタルパレットのシェア率は5%(2,500万〜3,000万枚)程度です。その多くが自社所有のパレットであり、取引先への輸送に用いた後は回収しなければなりません。

回収には、運送費用・人件費・保管費用など多くのコストがかかります。回収後には、パレットにも、パレットの仕分けや管理のための作業も必要となります。

パレット標準化により見込める効果

パレット標準化により、以下の効果が見込めます。

● 輸送コストの削減

● 作業時間の短縮

● 倉庫での保管効率の向上

それぞれの効果について詳しく見ていきましょう。

輸送コストの削減

パレット標準化による輸送コストの削減効果は大きく、物流の効率向上に大きく貢献しています。実際、以下のように試算されています。

| - | 輸送コスト(億円/年) |

| 現状 | 42,072 |

| パレットを標準化した場合 | 35,025 |

| 削減効果 | 6,867(16%減) |

まず、統一規格のパレットを使うことでトラックや倉庫での荷役が効率化され、フォークリフトによる積み替えが容易になるため、積み替えにかかる時間が短縮され、輸送全体のコスト削減が可能です。

また、パレットを統一すれば、トラックの積載効率が向上し、同じ輸送量でもトラックの走行回数が減り、燃料コストが減ります。

さらにパレットの標準化が実現すれば、自社ごとにパレットを回収する必要がありません。仕入れに使用したパレットを、そのまま受注先に送付するなどが可能となるため、回収するためのコストがかからないのです。

※参考:国土交通省.「パレット標準化・効果試算について」.(参照 2024-10-27)

作業時間の短縮

パレット標準化には、作業時間の短縮効果もあります。以下は、パレットの標準化により削減できるとされている作業時間です。

| 作業時間 | |

| 現状 | 7.21億時間 |

| パレットを標準化した場合 | 4.87億時間 |

| 削減効果 | 2.34時間(32%減) |

輸送距離75.5km、発地から中継地を経て目的地で荷物を下ろすという条件下で、パレット標準化による時間削減効果をより詳しく見ていきましょう。

| パターン | 合計時間 | 輸送トン当たりドライバー拘束時間 |

| パレットを利用しないケース | 31時間12分 | 1時間37分 |

| 標準化されていないパレットを利用するケース | 16時間57分 | 55分 |

| 標準化されたパレットを利用するケース | 13時間48分 | 45分 |

標準化されたパレットを利用すると、輸送にかかる時間が明らかに減少していることが分かります。

※参考:国土交通省.「パレット標準化・効果試算について」.(参照 2024-10-27)

倉庫での保管効率の向上

パレット標準化により、倉庫での保管効率が向上する効果にも期待できます。パレットの寸法が統一されていると、フォークリフトを差し込む位置が同じなので作業効率が上がる上、積み重ねられるので空間の有効活用も可能となります。

その点標準化されていないパレットの場合、異なる高さや幅を持つため、効率的に積み重ねたりレイアウトを組んだりするのが難しく、スペースを有効活用できません。

パレット標準化に向けた取り組み

パレット標準化に向けては、以下のような取り組みが行われています。

● パレットの標準規格の整理

● レンタルパレットの利用推進

● 共同プラットフォームの設置

それぞれの取り組みを詳しく見ていきましょう。

パレットの標準規格の整理

国土交通省の「パレット標準化推進分科会」では、パレットの規格や運用方法を標準化するため、標準規格の取りまとめをしています。ここで定められている標準的なパレットの規格は、以下の表の通りです。

【パレット規格】

| 平面サイズ | 1,100m×1,100mm |

| 高さ | 144〜150mm |

| 材質 | JIS Z 0601 8.材料に記載された素材 |

| 強度 | JIS Z 0601 5.強度に記載された基準 |

| 最大積載質量 | 1トン |

| 両面・片面 | 片面使用形または両面使用形 |

| 二方差し・四方差し | 二方差しまたは四方差し |

| タグ・バーコード | タグ・バーコードを装着する、または装着が可能な設計にする |

レンタルパレットの利用推進

レンタルパレットとは、必要なときにパレットを借りる仕組みです。パレットを自社で保管・管理する必要がないため、購入費用や管理スペースを削減できます。また、需要に応じて利用するパレット数も調整できるため、柔軟な運用が可能となります。

レンタルパレットは、日本パレットレンタル株式会社(JPR)が全国に展開しているデポ網などが代表例です。全国に60カ所の出荷地があり、パレットを借りて輸送先の近くで返却できるシステムが提供されています。

現状のレンタルパレットの利用率は3割程度です。自社だけでなく取引先でも活用が進めば、より効率的にパレットを管理・運用できるでしょう。

共同プラットフォームの設置

パレット標準化の取り組みの一つ「共同プラットフォーム」とは、複数の企業が共通のパレット回収や管理システムを共有する仕組みです。

共同プラットフォームを設置すると、小ロット回収や小ロット配送など非効率的なシステムを一新し、レンタルパレットの回転率を高めていくことができます。

まとめ

本記事では、パレットの重要性や標準化パレットの概要、見込まれる効果、標準化に向けた取り組み事例などを解説しました。

パレットは、素材や形状ごとにさまざまなタイプがあり、荷物の運搬や倉庫での保管には欠かせないマテハン機器の一つです。しかし現場レベルではさまざまな規格のパレットが用いられており、無駄な積替作業や回収にコストがかかるなどの問題が生じています。

そこで取り組みが進められているのが、規格や運用方式を統一するための「パレットの標準化」です。標準化を進めていくために、レンタルパレットの普及や共同プラットフォームの設置などが行われています。

パレットの標準化には、「輸送コストの削減」「作業時間の短縮」「倉庫での保管効率の向上」などの効果が見込まれているので、規格化されたパレットを利用するのがおすすめです。

キーフェルト株式会社では、さまざまな材質と形状のパレットを取り扱っており、新品・中古販売や買い取り、レンタルまで幅広く対応しています。本記事で紹介した標準化されたパレットも取り扱っているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

商品カテゴリ